https://iclfi.org/pubs/lb/241/chine

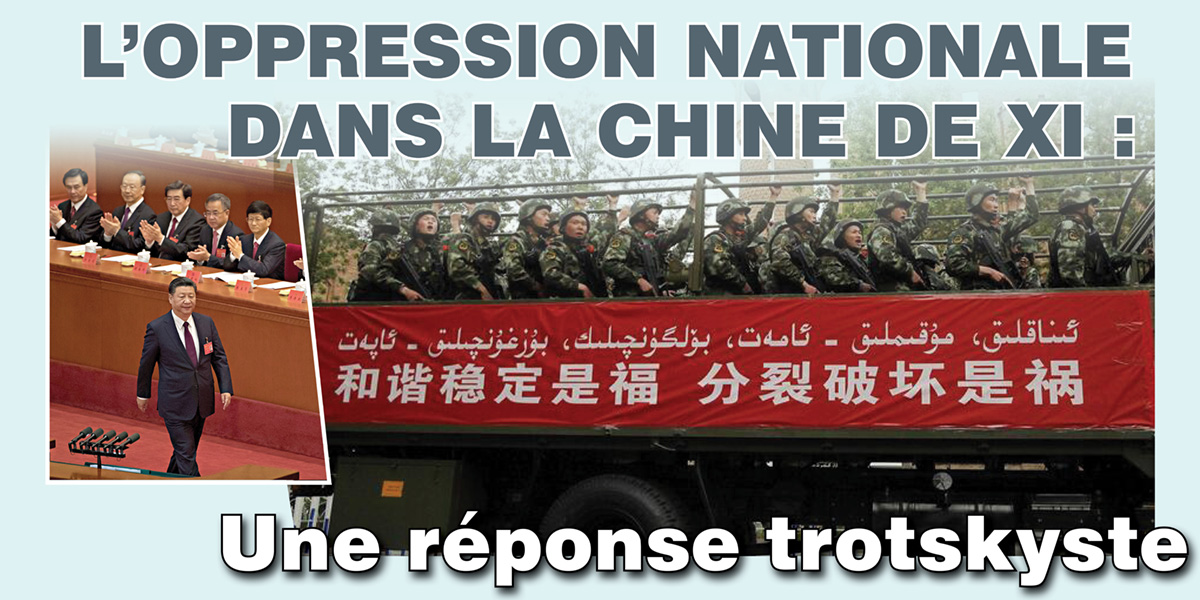

Les États-Unis et leurs alliés faisaient encore récemment une propagande effrénée accusant de génocide le Parti communiste de Chine (PCC) pour l’internement en masse des Ouïgours et autres musulmans dans le Xinjiang. Le régime de Xi Jinping ripostait en défendant une répression qui pouvait s’abattre sur quelqu’un pour une barbe trop longue ou une prière trop fervente. Il le fallait, soi-disant, pour préserver l’unité de la Chine et pour la défendre contre les « extrémistes » séparatistes.

Les impérialistes ont depuis détourné un peu leur attention du Xinjiang. Ils concentrent maintenant leurs efforts contre la Chine sur le réarmement et sur la guerre commerciale qu’a lancée la Maison Blanche de Trump. De leur côté, les staliniens chinois ont déclaré avoir vaincu le « séparatisme ». Les camps d’internement, qu’ils faisaient passer pour des centres de « rééducation » et de « formation », ont été fermés. Le calme semble être revenu au Xinjiang et le gouvernement encourage même les touristes à visiter la province. La Chine des ouvriers et des paysans née de la Révolution de 1949 est saine et sauve, déclare le PCC, et la voie est libre pour réaliser la « prospérité commune ».

Ce « rêve chinois » est une illusion totale. Les mesures prises par le régime au Xinjiang, qui constituent une extension des mesures prises antérieurement au Tibet, s’inscrivent dans le cadre d’un programme global de sinisation forcée. C’est un danger mortel non seulement pour les minorités en Chine, mais aussi pour la République populaire de Chine (RPC) elle-même. Des camps d’internement jusqu’aux écoles, où l’enseignement des langues minoritaires est en train d’être supprimé, les dirigeants du PCC ont créé une poudrière en attisant le ressentiment et la haine parmi des peuples qui n’accepteront jamais leur oppression. C’est un cadeau précieux pour les impérialistes, qui utilisent la cause de la libération des Ouïgours et des Tibétains pour affaiblir et vaincre la RPC.

La gauche marxiste s’est rangée de part et d’autre de la ligne tracée par le PCC. Le Socialist Workers Party britannique (SWP), le Comité pour une Internationale ouvrière (CIO) et l’Alternative socialiste internationale (ASI) ont condamné la répression au Xinjiang mais ils considèrent que la solution c’est la « démocratie » contre-révolutionnaire. D’autres, comme le Workers World Party et le Party for Socialism and Liberation aux États-Unis, et l’association des « Amis de la Chine socialiste » basée en Grande-Bretagne, félicitent les staliniens de Beijing pour avoir vaincu la menace « terroriste ». Aucun des deux camps ne propose de solution pour défendre les travailleurs, les paysans et les minorités nationales de Chine contre l’impérialisme et la contre-révolution.

Le PCC prétend que sa campagne chauvine est nécessaire à la stabilité interne et à l’unité nationale face aux menaces impérialistes. L’effet est exactement inverse. En érigeant un mur d’hostilité entre les travailleurs et paysans han et ceux issus des minorités, le PCC divise ceux-là mêmes qu’il faut unir dans la lutte contre l’impérialisme et la contre-révolution. La tâche des communistes est de forger l’unité anti-impérialiste entre les travailleurs han et les minorités nationales de Chine pour qu’ils joignent leurs causes dans une lutte pour chasser les parasites du PCC et prendre le pouvoir en leur propre nom.

L’objet de cet article est de commencer à développer un programme permettant d’atteindre ce but, notamment en lançant un appel en faveur d’un Xinjiang socialiste indépendant. Ce faisant, nous n’innovons pas. En fait, nous revenons à la voie tracée par l’Internationale communiste à l’époque de Lénine, qui incluait le PCC des débuts, voie qui fut poursuivie par la IVe Internationale de Léon Trotsky. Pour les marxistes c’est de là qu’il faut partir.

De l’internationalisme de Lénine au chauvinisme de Staline

Même les historiens les plus anticommunistes admettent que la défense par les bolchéviks de l’autodétermination dans la « prison des peuples » tsariste a été essentielle au succès de la révolution d’Octobre en 1917. Mais peu d’entre eux reconnaissent que cette lutte trouve son prolongement dans la Constitution qui a créé l’URSS. Rédigée en 1923 et adoptée en janvier 1924, elle gravait dans le marbre le droit à l’autodétermination des républiques qui la composaient et elle brandissait ce droit dans la lutte pour la révolution mondiale. La Constitution déclarait :

« le droit de sortir librement de l’Union est assuré à chaque république ; que l’accès dans l’Union est ouvert à toutes les républiques soviétiques déjà existantes, de même qu’à celles qui pourraient naître dans l’avenir ; que le nouvel État fédératif sera le digne couronnement des bases, posées dès octobre 1917, de la coexistence pacifique et de la collaboration fraternelle des peuples ; qu’il servira de rempart sûr contre le capitalisme mondial et marquera un nouveau pas décisif vers l’union des travailleurs de tous les pays en une République socialiste soviétique mondiale. »

Fin 1922, Lénine avait mené une lutte acharnée contre les mauvais traitements que Staline et ses acolytes dans la direction du parti avaient infligés aux bolchéviks géorgiens. Cette lutte avait incité Lénine à insister pour que le droit à la séparation fût garanti en URSS. En même temps, la nouvelle Constitution imposait un haut degré de centralisation, notamment pour répondre aux besoins de l’économie soviétique. Elle comportait donc une contradiction entre le besoin de centralisme et les exigences du développement national pour les peuples non russes.

Pour les bolchéviks de Lénine, la démocratie soviétique et l’internationalisme révolutionnaire permettaient de résoudre de manière progressiste les différends issus de ce conflit. Cependant, la bureaucratie du parti sous Staline allait bientôt enterrer ces principes après avoir usurpé le pouvoir politique à partir de la fin de l’année 1923. Trotsky a décrit ce que cela signifiait pour les minorités nationales dans La révolution trahie (1936), son analyse de la dégénérescence de l’État ouvrier. Il notait : « Il arrive donc que les tendances à l’autonomie culturelle et à la centralisation économique entrent en conflit. Il n’y a pas cependant entre elles d’antagonisme irréductible. » Trotsky poursuivait :

« Si, pour réduire ces conflits, nous n’avons pas et ne pouvons pas avoir de formule toute prête, la souple volonté des masses intéressées existe, et seule leur participation effective à la décision quotidienne de leur propre destinée peut, à chaque étape donnée, tracer la limite entre les revendications légitimes de la centralisation économique et les exigences vitales des cultures nationales. Tout le malheur vient de ce que la volonté de la population de l’U.R.S.S., incarnée par ses divers éléments nationaux, est complètement falsifiée par la bureaucratie, qui n’envisage l’économie et la culture que sous l’angle des intérêts spécifiques de la couche dirigeante et des facilités de gouvernement. »

Trotsky reconnaissait que « la bureaucratie continue à accomplir dans ces deux domaines un certain travail progressif, quoique au prix d’énormes frais généraux ». C’était certainement le cas dans les régions les plus arriérées, comme en Asie centrale, où l’extension du pouvoir soviétique conduisit à un développement national florissant pour les Kazakhs, les Ouzbeks et d’autres. Le livre de David Brophy Uyghur Nation : Reform and Revolution on the Russia-China Frontier (Harvard University Press, 2016 – non traduit) montre comment les Ouïgours vivant dans cette région ont alors acquis une conscience nationale, nombre d’entre eux devenant communistes par la même occasion. Cette évolution a renforcé les liens entre les Ouïgours, les Kazakhs et les Kirghizes de l’URSS et leurs frères du Xinjiang.

Cependant, le problème central n’a pas été résolu. C’est seulement en éliminant la pénurie qu’on pourra enfin surmonter les divisions nationales et réaliser la fusion volontaire des peuples. Pour cela, il faut renverser la domination capitaliste au niveau international et développer une économie socialiste mondiale. Mais de l’ex-URSS à la Chine d’aujourd’hui, les bureaucraties au pouvoir cherchent à s’accommoder des impérialistes et non à les renverser, ce qui mettrait en danger leurs propres privilèges. Par conséquent, ces régimes favorisent la nationalité dominante dans leur propre société, administrant la pénurie tout en prenant le meilleur pour eux-mêmes et leurs familles.

Sous Staline et ses successeurs, la garantie d’autodétermination qui figurait dans la Constitution soviétique devint lettre morte. En plus d’autres griefs d’ordre social, le chauvinisme grand-russe de la bureaucratie alimenta le ressentiment national, en particulier dans les républiques baltes de l’URSS et en Europe de l’Est ; les impérialistes s’en emparèrent pendant la guerre froide. Par ailleurs, de nombreux staliniens russes purs et durs joignirent carrément leurs forces à la fin des années 1980 à celles de fascistes patentés au sein d’une « coalition rouge-brune ».

Pour vaincre les nationalistes de tous bords, il fallait une avant-garde révolutionnaire qui conquière la direction des minorités nationales opprimées, les unissant à la masse des travailleurs soviétiques pour lutter pour le pouvoir politique et combattre ensemble l’impérialisme. La LCI a abordé cette question lors de sa VIIIe Conférence internationale en 2023. Nous avons soutenu l’appel lancé à la veille de la Deuxième Guerre mondiale par Trotsky en faveur d’une Ukraine soviétique indépendante, pour mobiliser le soutien à la révolution politique en URSS et à la révolution socialiste dans les États capitalistes abritant des minorités nationales ukrainiennes. En appliquant ce cadre à la Chine d’aujourd’hui, l’un des documents de la conférence de la LCI déclarait :

« L’approche programmatique de Trotsky est nécessaire et urgente pour intervenir afin de détourner des réactionnaires les griefs nationaux tibétains et ouïgours et de les canaliser dans le puissant courant de l’opposition prolétarienne au régime stalinien, en défendant le droit à l’autodétermination comme levier de la révolution politique pour défendre et étendre les acquis de la Révolution de 1949. »

– « En défense de la révolution permanente. Pour une direction communiste de la lutte anti-impérialiste ! », Spartacist n° 46, novembre 2023

Ce document était un correctif à la conception déformée de la révolution permanente que notre tendance a longtemps eue. De même, son application à la Chine représente une correction à nos articles « Violences intercommunautaires au Xinjiang » (Le Bolchévik n° 189, septembre 2009) et « “Free Tibet” : Cri de ralliement pour la contre-révolution en Chine » (Workers Vanguard n° 695, 28 août 1998) ; ces deux articles rejetaient l’idée que la lutte pour l’autodétermination est un élément essentiel du programme de la révolution politique en Chine.

La nation ouïgoure : Réalité et fiction

La population de la Chine est composée à plus de 90 % de Han ; ce n’est pas la même chose que l’ancienne URSS, où les Russes représentaient à peine la moitié de la population. La Chine n’était pas non plus un pays impérialiste faible avant sa révolution, mais un pays démembré et asservi par la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon et autres grandes puissances. La tâche de l’unification nationale et de la libération des griffes de l’impérialisme, qui était une force motrice dans chacune des révolutions chinoises, n’a été accomplie qu’avec la destruction du régime capitaliste en 1949. Cependant, la leçon centrale s’applique à la Chine comme à l’Union soviétique : si les marxistes ne brandissent pas l’étendard de la libération des minorités nationales, ce sont les impérialistes et les réactionnaires qui le feront.

Pour élaborer un programme marxiste pour le Xinjiang il faut d’abord avoir une compréhension matérialiste de la question ouïgoure. En juillet 2019, le Bureau d’information du Conseil d’État de Beijing publia un « Livre blanc sur des questions historiques liées au Xinjiang » pour défendre la répression. Ce document affirmait que « les différents groupes ethniques au Xinjiang font depuis longtemps partie de la nation chinoise » et il prétendait que le groupe ethnique ouïgour « s’est formé à travers un long processus de migration et d’intégration, il fait partie de la nation chinoise ». Il s’agit là d’une pure tromperie.

Les Ouïgours ont été sous domination chinoise pendant moins de la moitié de leur existence en tant que peuple. Culturellement enracinés dans ce que l’on appelle historiquement le Turkestan, les Ouïgours sont passés sous la domination des dynasties Han, Tang, Yuan (Mongols) et enfin Qing (Mandchous) – avec d’énormes intervalles entre ces périodes – au fur et à mesure que ces royaumes atteignaient leur plus grande extension géographique. Mais même alors, la Chine impériale n’exerçait tout au plus qu’une faible autorité sur eux. Après que la dynastie Tang eut perdu cette autorité au VIIIe siècle, « il n’y a pas eu de domination directe sur le Xinjiang par un État basé en Chine pendant presque exactement mille ans » (James Millward, Eurasian Crossroads : A History of Xinjiang, Columbia University Press, 2007). Le nom que les Qing ont donné à la région – Xinjiang, qui signifie nouvelle frontière – montre à quel point elle n’est pas chinoise.

Depuis que la révolution de 1911 a renversé la dynastie décrépite des Qing, les nationalistes bourgeois ont toujours insisté sur le fait que pour l’unification de la Chine et pour pouvoir résister aux impérialistes, il fallait que les minorités nationales adhèrent à un État unique dirigé par les « plus avancés », les Han. Avec quelques variations mineures, cette notion imprègne aussi l’idéologie stalinienne. Elle repose sur le mythe des cinq peuples – han, mandchou, mongol, tibétain et hui (nom donné à l’origine à tous les musulmans) – partageant des milliers d’années d’histoire qui les amènent à fusionner en une seule nation.

Sun Yat-sen, fondateur du Guomindang, parti nationaliste bourgeois, n’était prêt à accepter aucun redécoupage des frontières établies par les Qing. Il pouvait bien accorder l’autonomie aux minorités nationales. Mais lorsque les Mongols saisirent l’occasion de la chute des Mandchous pour déclarer leur indépendance en 1912 (comme le firent aussi les Tibétains), Sun appela à prendre les armes pour mater les rébellions et il durcit vite le programme nationaliste chinois pour en faire un programme d’assimilation forcée.

Comment le PCC a adopté le chauvinisme han

C’est la révolution d’Octobre qui a appris aux révolutionnaires chinois que la liberté des minorités opprimées ne s’opposait pas à la libération de la Chine elle-même, bien au contraire : ces luttes devaient être unifiées dans le cadre d’une révolution mondiale contre l’impérialisme. C’est la perspective qui animait le PCC des débuts dirigé par Chen Duxiu. Le manifeste adopté lors du deuxième congrès du parti en 1922 appelait à « l’instauration d’une véritable république démocratique par la libération de la Mongolie, du Tibet et du Xinjiang » et leur libre fédération avec la Chine (retraduit de l’anglais paru dans A Documentary History of Chinese Communism, Harvard University Press, 1966). Ces revendications démocratiques, ainsi que d’autres, « sont toutes dans l’intérêt des ouvriers, des paysans et de la petite bourgeoisie et sont des conditions préalables à leur libération de l’oppression actuelle ».

Le PCC fut mis à l’épreuve lorsque les troupes soviétiques entrèrent en Mongolie en 1921, à la poursuite d’une armée blanche contre-révolutionnaire qui s’y était réfugiée. L’Armée rouge s’associa aux nationalistes du Parti populaire mongol et mit les Blancs en déroute, ce qui aboutit à l’indépendance nationale de la Mongolie. Le PCC soutint l’intervention soviétique et la libération de la Mongolie de la domination chinoise. Sun Yat-sen s’y opposa farouchement et le Guomindang poursuivit les communistes pour trahison parce qu’ils soutenaient l’indépendance de la Mongolie.

Le PCC maintint son appel à l’autodétermination jusqu’au milieu des années 1930, c’est-à-dire au lendemain de l’écrasement dans le sang de la Deuxième Révolution chinoise en 1927 par les forces de Chiang Kai-shek. Cette tragédie avait été préparée par la décision des communistes de se liquider dans le Guomindang, un parti nationaliste bourgeois. Après cette défaite historique, le PCC se transforma en une armée de guérilla basée sur la paysannerie, prenant le contrôle d’une portion de territoire appelée le Soviet de Jiangxi. Mais les choses changèrent à nouveau radicalement avec l’entrée en vigueur de la politique de front populaire du Comintern stalinien en 1935. Les partis communistes furent désormais enjoints de rechercher des alliances politiques avec des partis bourgeois « progressistes » censés être bien disposés à l’égard de l’Union soviétique. En Chine, le PCC chercha consciencieusement à s’allier avec Chiang Kai-shek pour résister à l’occupation japonaise.

Il fallait bien sûr que les communistes réalisent un front unique contre l’occupation et prennent la direction de la lutte de libération nationale en l’arrachant au Guomindang. Mais la politique du PCC sous Mao Zedong était l’opposé d’un tel front uni anti-impérialiste. Pour attirer la « bourgeoisie nationale », le parti exonéra de l’expropriation les propriétaires fonciers « patriotes » – une trahison de sa base paysanne. De même, il abandonna son ancien appel à l’autodétermination, qui était devenu un boulet pour lui.

Même s’ils prétendaient parfois le contraire, les communistes chinois se joignirent alors aux nationalistes du Guomindang pour s’opposer à toute séparation d’avec la Chine. Mao l’exprima clairement dans « Du gouvernement de coalition » (avril 1945), qui énumérait parmi ses revendications programmatiques : « Améliorer la situation de nos minorités nationales et leur accorder le droit à l’autonomie ». Comme l’a écrit un auteur qui fait autorité, pour Mao tout comme pour Sun et Chiang « le principe d’autodétermination ne s’appliquait qu’à la majorité han, qui était suffisamment évoluée et dynamique historiquement » (James Leibold, Reconfiguring Chinese Nationalism : How the Qing Frontier and Its Indigenes Became Chinese, Palgrave Macmillan, 2007).

Révolution et oppression au Xinjiang

Mais Chiang voulait combattre les communistes bien davantage qu’il ne voulait combattre l’occupant japonais, et la guerre civile reprit après la défaite du Japon dans la Deuxième Guerre mondiale. Le résultat fut l’effondrement total du Guomindang, qui s’enfuit à Taiwan. Pourtant, le PCC resta fidèle à sa position chauvine lorsqu’il prit le pouvoir en 1949 et inaugura le règne d’une bureaucratie stalinienne engagée dans le « socialisme » dans son propre pays, et seulement dans son propre pays.

L’anecdote suivante, racontée dans Central Asia d’Adeeb Khalid (Princeton University Press, 2021), dit tout. La scène se déroule lors d’une rencontre entre Mao et Anastase Mikoyan, l’envoyé de Staline, au quartier général de l’Armée populaire de libération (APL) juste avant sa victoire finale. Khalid écrit, citant le compte-rendu de Mikoyan lui-même :

« Mikoyan suggéra au PCC de ne pas “aller trop loin avec la question nationale en accordant l’indépendance aux minorités nationales, ce qui réduirait le territoire de l’État chinois”. Il transmettait ainsi l’inclination de Staline, qui souhaitait que la résolution de la “question nationale” soit subordonnée à des objectifs politiques plus larges. Mao n’avait pas besoin qu’on le lui dise. “Mao Zedong était heureux d’entendre ce conseil”, notait Mikoyan, “mais on voyait à son visage qu’il n’avait aucune intention d’accorder l’indépendance à qui que ce soit”. »

Moins d’un an après son entrée à Beijing, l’APL prit le contrôle du Xinjiang et du Tibet. Cela jeta les bases d’un grand changement révolutionnaire, mais dans les strictes limites du nationalisme stalinien. Les acquis sociaux pour les Ouïgours, les Kazakhs, les Tibétains et autres peuples furent immenses, de l’alphabétisation des masses et d’un système de santé à la révolution agraire. Le PCC encouragea les publications et l’enseignement dans les langues minoritaires, dont beaucoup n’avaient jamais été des langues écrites. Mais toutes ces avancées étaient supervisées par des secrétaires du Parti triés sur le volet par le gouvernement central, qui réprimaient toute expression autonome de la volonté des masses.

Le nouveau régime encouragea également la migration massive des Han au Xinjiang afin de réduire la supériorité numérique des minorités nationales. Ce transfert de population se fit principalement par l’intermédiaire du Corps de production et de construction du Xinjiang, une organisation paramilitaire dépendant directement du gouvernement central. Ce Corps, qui à l’origine se composait de soldats démobilisés de l’APL, représente un cinquième du PIB du Xinjiang et il reste très majoritairement han.

La Constitution de la République populaire adoptée en 1954 codifia le statut subalterne des minorités nationales. Elle décrétait que la Mongolie intérieure, le Tibet et le Xinjiang étaient des régions autonomes et non des républiques fédérées comme le prévoyait l’URSS. Certes, la Constitution interdisait la discrimination à l’égard des minorités et déclarait qu’elles étaient libres d’utiliser leur langue et de préserver leurs coutumes, mais elle stipulait clairement : « Toutes les zones ethniques autonomes sont des parties inséparables de la République populaire de Chine. »

Pour camoufler son chauvinisme han, le gouvernement répertoria 56 groupes nationaux et ethniques (i) constituant la population de la Chine. Les staliniens pouvaient paraître faire preuve d’œcuménisme en mettant toutes les minorités qu’ils pouvaient trouver (ou inventer) sur le même plan que les Han. En réalité, c’était une justification pour s’opposer à l’autodétermination. L’étiquette minzu a été collée à tout le monde, depuis des ethnies montagnardes qui étaient sous domination chinoise depuis des millénaires jusqu’aux peuples du Xinjiang, de la Mongolie intérieure et du Tibet, qui avaient développé leur propre culture et système sociopolitique, c’est-à-dire la base de leur autodétermination. Mais en tant que minzu, le seul « droit » qu’ils avaient consistait à se joindre à la longue marche vers l’assimilation dans une nation chinoise unique dominée par les Han.

Le PCC joue sur un profond sentiment des masses, selon lequel toute forme de séparatisme annulerait l’accomplissement historique de la Révolution de 1949, l’unification nationale, et ouvrirait la porte à l’ennemi impérialiste. Mais c’est le programme des staliniens qui divise les masses, affaiblit leur capacité à lutter contre l’impérialisme et menace constamment de déchirer le pays. C’est précisément ce qui s’est passé au Xinjiang.

Ils chargent la poudrière

Depuis 1949, l’autonomie des minorités nationales s’est avérée factice mais la main lourde bureaucratique bien trop réelle. Ce fut particulièrement le cas durant la Révolution culturelle. Les cadres maoïstes présentèrent leurs tentatives de sinisation des populations minoritaires comme un moyen de détruire les obstacles « féodaux ». Cette campagne a considérablement rejeté en arrière le développement économique et culturel.

Après la fin de la Révolution culturelle et la mort de Mao, Deng Xiaoping assouplit la politique à l’égard des minorités ethniques afin de les inciter à adhérer aux réformes de marché. Mais ce n’était là qu’une phase du régime bonapartiste de Beijing. Les tensions sous-jacentes persistaient, menaçant d’éclater au prochain tournant.

C’est ce qui advint avec l’effondrement de l’URSS. Les dirigeants du PCC décidèrent qu’ils pourraient éviter le sort de leurs homologues soviétiques s’ils maintenaient politiquement une main de fer sur les masses et s’ils les amadouaient en augmentant le niveau de vie à mesure que la Chine s’ouvrait à la mondialisation. Pendant les trois décennies suivantes, la Chine a effectivement connu une croissance économique exponentielle. Mais cette évolution a aussi intensifié les problèmes sociaux. Au Xinjiang, les progrès économiques n’ont pas réussi à remédier à la ségrégation de la population autochtone par rapport aux résidents han, ni à la pauvreté profondément ancrée dans la partie Sud de la province, dont la population est très majoritairement musulmane. Alors que les régions côtières de la Chine connaissaient un essor considérable, les travailleurs migrants originaires des régions pauvres se voyaient refuser un permis de résidence (hukou) et les prestations sociales allant avec.

Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont marqué un tournant important. Après avoir rendu service aux impérialistes en soutenant les moudjahidin afghans contre l’armée soviétique dans les années 1980, Beijing s’est alors joint à la « guerre mondiale contre le terrorisme », lançant une répression généralisée au Xinjiang. Des cycles de répression et de troubles se sont enchaînés. Un petit nombre de Ouïgours ont rejoint des groupes armés islamistes au Moyen-Orient pendant que des milliers d’autres, craignant pour leur vie, se sont enfuis en Europe, en Türkiye et aux États-Unis. Parmi eux Rebiya Kadeer, une riche femme d’affaires ouïgoure, a ensuite pris la tête du Congrès mondial ouïgour qui est soutenu par la CIA.

Au cours de cette période, il y a eu au Xinjiang de multiples attentats contre des postes de police et d’autres instruments de contrôle du gouvernement central. Les autorités chinoises ont principalement accusé le Mouvement islamique du Turkestan oriental, un groupe mystérieux qui serait lié soit à al-Qaïda, soit aux talibans. Dans son livre The War on the Uyghurs (Manchester University Press, 2020), Sean Roberts fournit de nombreuses preuves que les attaques n’étaient pas coordonnées. Quoi qu’il en soit, comme d’habitude dans de telles situations, certaines attaques visaient de façon indiscriminée des travailleurs de la nationalité oppressive. En mars 2014, des Ouïgours armés de couteaux ont commis un attentat atroce dans une gare de la ville de Kunming, dans le Sud du Xinjiang ; une trentaine de personnes ont été tuées.

Ce n’est pas en attaquant les institutions de l’État ouvrier que l’on pourra libérer les Ouïgours. Ni en menant des actes de terreur aveugle contre le peuple han. La tâche est d’unir la juste cause des Ouïgours aux luttes des masses ouvrières chinoises contre la bureaucratie stalinienne. Des attaques comme celle de Kunming dressent les opprimés les uns contre les autres, renforçant ainsi leur ennemi commun, le régime du PCC.

En fait, écraser « l’ennemi intérieur » islamique est devenu le principal argument avancé par Xi Jinping pour justifier l’internement de masse au Xinjiang. Xi Jinping a lancé l’engrenage peu après son accession à la présidence en 2014, lorsqu’il se rendit au Xinjiang pour annoncer une répression qui se montrerait « sans aucune pitié » envers « le terrorisme ». La stabilité au Xinjiang était d’une importance capitale pour le régime. Bien que relativement peu peuplée, la province représente un sixième de la superficie de la Chine et c’est un grand centre pétrolier, pétrochimique et agricole. Et surtout le Xinjiang était destiné à devenir un centre logistique clé pour le programme phare des « nouvelles routes de la soie » de Xi Jinping.

La réaction à la campagne « antiterroriste » a été tout sauf la soumission. De nouveaux attentats ont mené à de nouvelles contre-mesures, entraînant des dizaines de morts supplémentaires en 2014. En 2017, le PCC mena une opération sans précédent pour réprimer les minorités musulmanes. Il s’agissait principalement de regrouper plus d’un million de Ouïgours, Kazakhs et autres dans des camps d’internement. À cela s’est ajouté l’emprisonnement d’un nombre incalculable d’« extrémistes » et même de gens comme Rahile Dawut, membre du PCC et anthropologue réputée pour ses recherches sur l’histoire culturelle du Xinjiang. Dawut purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour « séparatisme ».

Pour la libération nationale et le socialisme !

Tout le monde sait comment les officines de propagande occidentales ont hurlé au « génocide » au Xinjiang. Aujourd’hui encore, la gauche pro-PCC dénonce ces propos comme des mensonges alimentant la campagne antichinoise des impérialistes. Ce n’est pas une question de mots. Bien sûr, les puissances capitalistes mentent comme des arracheurs de dents pour faire avancer leurs propres objectifs. Mais l’internement de masse était la politique du gouvernement chinois. Ce que les apologistes du PCC nient, c’est l’objectif même de cette action : éradiquer l’identité nationale des Ouïgours.

Et il ne s’agit pas seulement des Ouïgours. Comme au Xinjiang, le régime du PCC a fait du mandarin la langue de l’enseignement élémentaire dans tout le Tibet, et la langue mongole est visée aussi. Des milliers d’enfants ont été envoyés de force dans des internats éloignés où ils n’entendent pas la langue de leurs parents. Même les musulmans hui sont attaqués ; leurs mosquées sont fermées et ils sont forcés de remplacer les dômes et minarets pour qu’elles aient l’air plus « chinoises ».

En même temps, il y a partout en Chine des panneaux d’affichage, des banderoles et des expositions dans des musées qui célèbrent des siècles d’harmonie interethnique ; il y a aussi des attrape-touristes où l’on peut aller regarder danser et chanter des gens en costume traditionnel multicolore. Les Amis de la Chine socialiste s’appuient sur ces phénomènes pour affirmer que le pays est en passe de devenir une société prospère et harmonieuse, comme l’affirme Xi Jinping. En fait, tout cela n’est qu’un mince voile pour couvrir ce qui se passe réellement : l’assimilation forcée, à marche forcée.

Même les politiques les plus inoffensives du régime accentuent les divisions en Chine. Prenons l’exemple des points supplémentaires accordés aux minorités lors de l’examen du gaokao, qui permet de déterminer qui peut entrer dans quelle université. Certains y voient la preuve que les Ouïgours et les Tibétains ne sont pas opprimés. En réalité, cette politique poursuit le même objectif que les camps d’internement, puisque le PCC considère les universités comme un moyen d’assimilation à la nation han. Néanmoins, elle a suscité un énorme ressentiment chez les jeunes han. Le ralentissement économique de la Chine ayant privé d’emploi une masse de diplômés, le diplôme d’une université de premier plan est le meilleur moyen de trouver un bon emploi. Ainsi, les Ouïgours et les Tibétains sont devenus les boucs émissaires du manque de ressources, alors que les principaux responsables sont les bureaucrates du gouvernement et les profiteurs.

Les staliniens pensent que la répression au Xinjiang leur a donné les moyens d’acheter la paix sociale. Mais c’est une illusion. Comme le notait Trotsky à propos du régime de Staline, celui-ci « défend par ses méthodes la dictature prolétarienne ; mais ces méthodes sont telles qu’elles facilitent la victoire de l’ennemi pour demain » (« La IVe Internationale et l’U.R.S.S. – La nature de classe de l’État soviétique », octobre 1933). Il expliquait :

« Les antagonismes sociaux ne sont pas surmontés politiquement, mais sont étouffés administrativement. Ils s’accumulent sous la pression, dans la mesure même où disparaissent les ressources politiques pour leur solution normale. La première grande secousse sociale, extérieure ou intérieure, peut mener la société soviétique atomisée dans une situation de guerre civile. »

De telles secousses pourraient avoir de nombreuses causes. La crise insoluble du marché immobilier chinois, la situation mondiale de plus en plus instable et la guerre commerciale des États-Unis sont autant de menaces pour la croissance économique sur laquelle compte le PCC pour maintenir la population dans le droit chemin. À cela s’ajoute l’intensification de la pression militaire exercée par les impérialistes sous l’égide des États-Unis.

La réaction des staliniens n’est pas de lancer un appel révolutionnaire aux armes mais de redoubler d’efforts pour imposer la « stabilité » à l’intérieur du pays et courtiser des partenaires commerciaux à l’étranger. Cela ne peut que favoriser de nouvelles crises, y compris celles que pourraient déclencher les revendications nationales actuellement réprimées par les mesures draconiennes du PCC. La réponse révolutionnaire est de mobiliser le prolétariat par le biais d’un programme qui associe la défense des minorités nationales à des revendications répondant aux besoins des ouvriers et des paysans chinois, qu’il s’agisse d’emplois pour les jeunes, de logements décents et abordables ou de prestations sociales de qualité.

Il ne s’agit pas d’une utopie. Les travailleurs savent d’expérience que la répression contre les minorités se retourne contre eux-mêmes. Comme l’a montré la pandémie, la surveillance des moindres faits et gestes des citoyens, inaugurée au Tibet et au Xinjiang, frappe désormais l’ensemble de la population. Les manifestations contre les confinements qui se sont multipliées en Chine en novembre 2022 montrent bien comment ces situations peuvent se retourner contre la bureaucratie. Elles ont commencé dans la capitale du Xinjiang, Ürümqi, après l’incendie d’un immeuble d’habitation qui venait de tuer dix personnes à cause des mesures strictes de confinement prises en raison du Covid-19. Les manifestants d’Ürümqi étaient en grande majorité des Han, les Ouïgours ayant trop peur de la répression pour descendre dans la rue. Mais si les manifestations s’étaient poursuivies, elles auraient pu facilement unir les deux populations contre la bureaucratie.

Face à la volonté du PCC d’effacer l’identité nationale des Ouïgours, il ne suffit pas de simplement défendre leur droit à l’autodétermination – c’est-à-dire le droit à un État séparé. Nous revendiquons un Xinjiang socialiste indépendant dans le cadre d’un programme de transition pouvant unir les travailleurs de toutes les ethnies dans une lutte pour la révolution politique. Voici les éléments d’un tel programme :

- Libérez Rahile Dawut et tous ceux qui sont accusés de « séparatisme » !

- Démontez toutes les caméras de surveillance !

- Rétablissement du droit à l’éducation dans les langues locales !

- Pas de poursuites judiciaires contre la pratique de la religion !

- Plein droit de résidence pour les travailleurs migrants ! À bas le hukou discriminatoire !

- Pour des conseils ouvriers et des conseils de quartier multiethniques et des milices sous leur contrôle !

- Pour le contrôle de la production par les travailleurs, depuis les usines et les champs de pétrole jusqu’aux exploitations de tomates et de coton !

- Défense de la propriété nationalisée ! Expropriation de la bourgeoisie, à Hong Kong et sur le continent ! Défense de la Chine contre l’impérialisme et la contre-révolution !

- Indépendance du Xinjiang socialiste ! Pour une Chine dirigée par des conseils ouvriers et paysans, et non par les parasites du PCC ! Pour l’unité communiste contre l’impérialisme !

Défense de la Chine, non à la domination du PCC !

Pour formuler un programme révolutionnaire pour le Xinjiang il faut partir de la défense des acquis de la Révolution de 1949 et de l’opposition à toutes les forces indépendantistes qui cherchent à briser l’État ouvrier. La majeure partie de la gauche marxiste internationale s’en montre totalement incapable : elle capitule devant l’idéologie libérale impérialiste selon laquelle la Chine est une puissance capitaliste et impérialiste. (Nous traitons exhaustivement cette question dans « Ni impérialiste, ni capitaliste – La nature de classe de la Chine », Spartacist n° 47, décembre 2024.)

Certains militants de gauche, comme l’Alliance for Workers’ Liberty (les « socialistes du ministère des Affaires étrangères » britannique), présentent l’impérialisme « démocratique » comme solution à l’oppression des Ouïgours et des Tibétains. La victoire de ce programme n’éliminerait en rien leur oppression mais provoquerait un désastre social : elle réduirait à néant des décennies de progrès matériel, déclencherait des guerres interethniques sanglantes et livrerait la Chine au démembrement et au pillage par des puissances étrangères.

Le SWP et la Tendance marxiste internationale, aujourd’hui Internationale communiste révolutionnaire (ICR), sont un peu plus nuancés. Au plus fort de la répression au Xinjiang, ces deux organisations ont publié des articles mettant en garde contre les machinations américaines, s’opposant aux sanctions contre la Chine et appelant les travailleurs han à défendre les minorités nationales et à s’unir avec elles contre le PCC (« La Chine, les Ouïgours et la gauche », International Socialism, mis en ligne le 23 octobre 2021 ; « Les Ouïgours au Xinjiang : Oppression nationale et hypocrisie impérialiste », In Defence of Marxism, 20 octobre 2020).

Ce sont là des tâches nécessaires. Mais le SWP, l’ICR, l’ISA et consorts accusent la Chine d’être impérialiste, s’opposent à sa défense contre les véritables impérialistes et prennent le côté des mouvements « démocratiques » visant à renverser l’État ouvrier. Ils s’opposent ainsi à la seule base sur laquelle on peut unir les travailleurs han et ceux des minorités derrière leur intérêt commun, à savoir la nécessité de défendre et d’étendre les acquis de la Révolution de 1949 contre l’impérialisme et la contre-révolution.

L’autre pôle de la gauche est constitué des descendants politiques des « amis de l’Union soviétique » cloués au pilori par Trotsky dans La révolution trahie. Leur réponse aux machinations impérialistes contre la Chine consiste à mettre un signe moins là où les sociaux-démocrates mettent un signe plus, et vice versa. Le Workers World Party est particulièrement sans vergogne. Il se félicite des « centres de formation professionnelle » du PCC et conclut que « la violence politique et religieuse au Xinjiang a maintenant été presque éliminée, et le Xinjiang est en bonne voie pour rattraper le reste du pays sur le plan économique » (Workers World, 16 janvier 2024).

La Ligue pour la Quatrième Internationale (LQI) chante la même chanson malsaine, mais avec une petite sourdine. Sa seule déclaration de fond sur les Ouïgours souligne que « des mesures officielles ont été prises en réponse à un certain nombre d’attaques meurtrières […] perpétrées par des forces islamistes associées au Mouvement islamique du Turkestan oriental » que « même l’Union européenne, l’ONU et les États-Unis ont désigné comme une organisation terroriste » (« Provocations militaires américaines contre la Chine à propos de Taiwan », The Internationalist, septembre 2022). La LQI concède gracieusement qu’il y a « eu des expressions » de chauvinisme han au Xinjiang mais affirme que « le mensonge d’un “génocide ouïgour” » n’est qu’un cri de guerre impérialiste et un « prétexte pour fomenter le séparatisme au Xinjiang et infliger des dommages économiques à la région ».

Il serait facile de dénoncer la LQI pour sa politique de l’autruche vis-à-vis du Xinjiang, mais ce serait passer à côté de son véritable crime. Des confinements liés au covid au réarmement contre la Chine, la LQI avance une politique de confiance envers les staliniens pour défendre l’État ouvrier et résister à l’impérialisme, au lieu de mobiliser le prolétariat de manière indépendante pour mener à bien ces tâches. C’est ce qui explique la passion de la LQI pour les confinements chinois et son refus de faire campagne pour l’autodétermination des Ouïgours et des Tibétains, ou pour quoi que ce soit qui pourrait menacer l’ « unité nationale » sous l’égide du PCC.

De tels « amis de la Chine » renforcent les conceptions diffusées par le régime stalinien, à savoir que l’indépendance du Xinjiang ne peut que servir les impérialistes qui aspirent à dépecer la Chine. On est en droit de penser que cette conviction est partagée par la masse des travailleurs chinois, qui méprisent la bureaucratie mais pensent qu’elle est le seul obstacle à la contre-révolution et au chaos. Trotsky a apporté la solution à ce problème en préconisant une Ukraine soviétique indépendante :

« “Mais cela ne signifierait-il pas un affaiblissement militaire de l’U.R.S.S. ?” vont hurler, épouvantés, les “amis” du Kremlin. Nous répondons que l’U.R.S.S. est affaiblie par les tendances centrifuges sans cesse grandissantes qu’engendre la dictature bonapartiste. En cas de guerre, la haine des masses pour la clique dirigeante peut conduire à l’écroulement de toutes les conquêtes sociales d’Octobre. L’origine de ces dispositions défaitistes se trouve au Kremlin. D’autre part, une Ukraine soviétique indépendante deviendrait, ne fût-ce qu’en vertu de ses intérêts propres, un puissant rempart au sud-ouest de l’U.R.S.S. Plus vite la caste bonapartiste d’aujourd’hui sera minée, renversée, écrasée et balayée, plus solide deviendra la défense de la république soviétique et plus certain son avenir socialiste. »

— « La question ukrainienne », avril 1939

Un cadre marxiste pour le Tibet

Cette approche programmatique est aussi vitale pour le Tibet que pour le Xinjiang, même si leur histoire et leur structure sociale sont très différentes. Comme les musulmans du Xinjiang, les Tibétains ont bénéficié d’avancées historiques dans le cadre de la République populaire. Et ce, bien que le PCC ait maintenu en place une lamacratie essentiellement féodale pendant neuf ans encore après l’entrée de l’APL au Tibet. C’est l’introduction de réformes extrêmement modestes qui contribua à déclencher une rébellion réactionnaire en 1959. Largement organisé par la CIA américaine, le soulèvement fut vaincu et le dalaï-lama et sa clique s’enfuirent en Inde. Le régime du PCC abolit ensuite son administration ainsi que l’esclavage local et les taxes que les Tibétains étaient contraints de payer aux monastères.

Néanmoins, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les Tibétains tout comme les musulmans du Xinjiang ont souffert de la suprématie des Han imposée par le PCC. Pour le Tibet comme pour le Xinjiang, le PCC s’oppose à toute séparation de la RPC et renforce les préjugés selon lesquels les minorités nationales sont tout simplement trop arriérées pour pouvoir accomplir le moindre progrès social en dehors du domaine de la RPC.

C’est de l’anti-internationalisme pur et dur. Il faut être fou pour penser que le Tibet peut avoir un avenir de progrès s’il est isolé des économies plus avancées. Mais nier aux Tibétains leurs droits nationaux ne sert qu’à empoisonner les relations avec les masses han de Chine et à permettre aux impérialistes de gagner « les cœurs et les esprits » en faisant campagne contre la RPC. Ce qu’il faut c’est lutter pour un Tibet socialiste indépendant dans le cadre d’une alliance anti-impérialiste avec l’État ouvrier chinois. Cette revendication doit faire partie d’un programme révolutionnaire pour la Chine d’aujourd’hui.

Il y a d’autres aspects de la question nationale en Chine qu’il faut aborder. L’un d’eux concerne les Mongols. Ils ne représentent qu’un sixième environ de la population de la Mongolie intérieure mais ils ont manifesté ces dernières années avec détermination pour réclamer le droit à l’éducation dans leur langue. Outre la défense de ces droits, il y a la question de la division de la Mongolie en deux États. Les trotskystes devraient avancer la perspective de la réunification de la Mongolie par le biais d’une révolution politique en Chine et d’une révolution sociale en Mongolie extérieure. Cette question nécessite certainement une discussion plus approfondie. Ce qui est essentiel, c’est d’appliquer un cadre programmatique marxiste à tous ces problèmes.

Le drapeau de l’internationalisme

La Chine est dans une passe critique. Le PCC tente de maintenir son régime de caste et ses privilèges alors que le monde va de crise en crise ; il cherche à imposer la discipline de l’unité nationale tout en appelant à une coopération « gagnant-gagnant » avec le capital financier mondial et en s’appuyant sur des alliés bourgeois douteux dans le Sud global. Cette stratégie menace l’existence de l’État ouvrier.

Soutenir la lutte pour l’autodétermination contre le chauvinisme han du PCC n’est qu’une étape pour rassembler un ensemble de cadres trotskystes capables de fournir une alternative révolutionnaire à l’incurie stalinienne. Ce que nous avons à proposer, c’est la continuité avec les premières années de l’IC, avec les premiers communistes chinois et avec les cadres bolchéviques qui ont établi le Bureau du Turkestan à Tachkent pour étendre la révolution d’Octobre à l’Orient.

L’avènement d’une avant-garde léniniste mobilisant le prolétariat de Chine pour défendre les masses tibétaines, ouïgoures et mongoles aurait un impact énorme au Népal et dans le reste du sous-continent indien, dans les anciens États soviétiques d’Asie centrale, en Mongolie et, au-delà, en Sibérie russe. Pour créer un pôle de combattants anti-impérialistes contre le programme défaitiste de nationalisme et de collaboration des classes mondiale du PCC, nous opposons une perspective trotskyste : Pour une ceinture d’États ouvriers sur la voie d’une Eurasie socialiste ! La LCI invite tous les révolutionnaires de la classe ouvrière à nous rejoindre dans cette marche.